日本蕎麦保存会

「おいしいそば産地大賞2020」のランキングが決まりました。発表します

令和2年に発表された全国のそばの収穫量、生産量と、全国の作付け面積、玄そばの国別輸入量などの最新データもわかりやすく解説。ランキングの記事下に掲載しました (農林水産省統計部の資料に基づく)

・

そばは、産地や品種で、味が変わります。だから、そば屋さんは、そばの産地にこだわるのです。

日本一のおいしいそば産地は、どこなのでしょう。

片山虎之介と50人の蕎麦鑑定士が、厳選した産地のそばを食べ比べて、採点、鑑定しました。

・

この審査は、あらかじめ予備審査をして選抜した産地のそばを、2020年1月26日と29日、東京・南青山の「ふくい南青山291」の会場に集まった50人の蕎麦鑑定士が実食して、審査しました。

その点数を基本に、日本蕎麦保存会の役員と、会長の片山虎之介が採点した点数を加えた結果が、以下のランキングです。

そばを愛する皆さん、今年のそばを楽しむための参考になさってください。

・

50人の蕎麦鑑定士が東京の会場に集まり、北から南の産地の、そばの鑑定を行いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【第1位】 おいしいそば産地大賞2020 グランプリ

福井県/福井在来

–概評–

福井県は「在来種そば王国」の別名があり、県レベルの規模で在来種を大切に守っている貴重な産地です。

生産者は、たくさんの量をとることよりも、「おいしいそば」を作ることに力を注いでいます。だから「量よりも味」の品種である、在来種にこだわっているのです。

県内には、いくつもの優れた産地が分布していて、代表的な在来種は、勝山在来、丸岡在来、今庄在来、大野在来など。産地ごとに個性が異なり、土地土地の食文化も、そばの個性を生かす形で発展してきました。

それぞれの産地で、その地域の蕎麦の味を楽しむことができます。

2020年度、福井県産、在来種の食味は、甘みがしっかりのっています。

粒そのものが小粒なので、でんぷんの割合は、多くはないのですが、全粒粉でそば切りに打って食べたときの、追いかけるように強くなっていく甘さは、福井県産ならではのもの。2020年度も、その特徴が、はっきりあらわれていました。

また、打つときの粘りの強さも、期待以上でした。水ごねで、こねていると、粘りが強く出てきて、木鉢が持ち上がってしまうほどです。この粘りが、つながるか、つながらないかといった難しい条件での仕上がりに差をつけます。

中粒、大粒よりも、小粒の実のほうが、こうした傾向は強いのですが、小粒はちょっと扱いが難しいので、慣れない人は、中粒、大粒を使うことを、おすすめします。

まだ、今の時期は、新そばなので、あまり強い主張はしていません。それでも十分に、香りと味と、つながりの良さは、確認できました。

他の地域の在来と比べても、頭一つ抜きん出ているという印象を受けました。

そばを評価する際、色についても、良いとか、悪いとか言われますが、そば(麺)の色は、収穫した実の色が、そのまま反映されるわけではありません。製粉の方法や、麺の作り方などによって、どのようにでもコントロールできます。

そば(麺)の色は、そば産地の話から、次のステップに進んだときの問題ですので、ここでは評価の対象にはしていません。

栽培した年によっても、おいしさは変動しますが、2020年度のそば産地では、福井県が圧倒的な強さを発揮しました。

台風の影響で収穫量は、かなり落ち込み、良いそばは、なかなか手に入りません。どこかのそば屋さんで「本日のそば、福井在来」と書いた貼り紙があったら、迷わず、のれんをくぐって「おいしいそば産地大賞2020」グランプリのおいしさを、楽しんでください。

・

【第2位】

茨城(いばらき)県/常陸秋そば(ひたちあきそば)

–概評–

茨城(いばらき)県のそばといえば、常陸(ひたち)秋そばが有名です。

常陸秋そばは、改良品種の傑作です。現在、最も高値で取引されているのが、このそばです。

常陸秋そばがおいしいのは、この地域に「赤土村」という地名があったことからもわかるように、ソバの栽培に適した赤土の畑で栽培されることが、大きく影響しています。

農家の方が手をかけて管理する赤土の土壌は、水はけが良いので、そば栽培に適しているのですが、実はタバコも、同じように水はけの良い畑を好むのです。だから、おいしいタバコが育つ地域で栽培すると、そばも、おいしくなるのです。

水戸は昔、水府と呼ばれていました。この地で産する水府タバコのおいしさは、江戸をはじめ、京、大阪など、上方でも高く評価されていました。

地域の特産品であったタバコの後作として栽培されたのが、そばだったのです。

現在ではタバコの栽培は行われていませんが、赤土の地域では、そばを変わらずに栽培しています。

赤土とそばのおいしさには、切っても切れないつながりがあるのです。

この土地で長い間、栽培され続けてきた在来種(金砂郷在来)を親として、選抜して作り出したのが、常陸秋そば。昭和62年に品種登録されました。

2020年度、今年流通する常陸秋そばは、やはり台風などの影響を受け、収量はあがりませんでした。

しかし、そばを打ったときのつながりの良さは、改良品種にしては抜群の成績でした。

ある程度の水準の、そば打ち技術を持った人なら、誰が打っても打ちやすく、失敗が少なく、おいしいそばになります。

バランスの良い食味を持ち、落ち着いた甘みと香りを備え、アクの少なさがでんぷんの甘さを生かし、上品で清々しい味わいを実現させていました。

「常陸秋そば」は改良品種なので、在来種とは別の使い方をする必要があります。そこをうまくコントロールしないと、このそばの良さは、引き出せません、

適切な使い方をすると、在来種にはない優れた食味を楽しめる、極上のそばといえるでしょう。

・

【第3位】

富山県/八尾在来(やつおざいらい)

–概評–

富山県富山市の八尾(やつお)地区は、かつては八尾町と呼ばれる小さな町でした。この地域は、「おわら風の盆」で知られ、毎年、9月には、人口を上回る観光客が訪れます。

この八尾で、守られてきたソバが、八尾在来。在来種の特徴を備えた、小粒なソバです。

幸いなことに、交雑も進んでいません。

蕎麦鑑定士の中には、この八尾在来を第1位に推した人が複数いました。

それほど、際立った美味しさを備えたそばでした。

今回、ソバの鑑定にピックアップした八尾在来は、化学肥料は基本的に使わず、緑肥と有機肥料で育てたもの。また害虫駆除は、農薬は使わず、フェロモントラップで害虫を捕獲するエコファーマー認定の栽培方法で作付けしたソバでした。

ソバにとってストレスの少ない栽培方法を選択していることと、黒化率をあげて刈っているためでしょうか、でんぷんに十分に味がのっています。新そばの早い段階から、比較的味を出しやすいそばだと感じました。

今回、鑑定した中では、福井在来、常陸秋そばに続いて、3番目という結果になりましたが、香りと味は、まだこれから変化するので、さらに良くなる可能性があり、期待できるそば産地です。

八尾における生産量は極めて少ないので、町のそば屋さんでは、めったにその名前を耳にすることはありませんが、八尾在来の名前をみつけたら、一度は食べてみたいそばです。

在来種のそばは、取り扱いに、高度な技術を必要とするので、味を引き出すのは、簡単ではありません。しかし八尾在来を入手して、店で提供するようなそば屋さんなら、おそらく腕も確かでしょう。

千載一遇のチャンスを逃さず、必ず、味わってください。

・

・

【第4位】

島根県/三瓶在来(さんべざいらい)

–概評–

生産量は極めて少ないけれど、味の良さでは一等星の輝きを放つ、隠れた名蕎麦といえるでしょう。

幸いにも交雑が進んでいないため、小粒の実からは、日本蕎麦本来のおいしさを、豊かに感じることができます。

「おいしいそば産地大賞2020」に選ばれた結果、引き合いが多くなって、品質が荒れることのないよう、大切に守り、育てていただきたいそばです。

・

・

【第5位】

群馬県/群馬在来

–概評–

生産者により、味にバラつきがありますが、総合点では高い水準にある産地だといえます。

交雑が進んでいる地域もあるので、今後は、在来種の良さが生きているそばとは、どういうものなのかを認識して、さらにレベルアップしていただきたい産地です。

・

・

【第6位】

埼玉県/秩父在来(ちちぶざいらい)

–概評–

若草を連想させる香りと、穀物のあたたかみのある味わいが調和した、そば好きを魅了する風味を感じさせる、おいしいそばです。

製粉と打ち方をコントロールすることで、様々な食感に打ち分けることもでき、在来種のたんぱく質の魅力がぎっしり詰まった極上のそばだといえます。

・

福島県南会津郡下郷町にある大内宿。ここで会津在来が食べられる。

【第7位】

福島県/会津在来

-概評-

会津は、夏型と秋型の中間が似合う地域なので、信越や西日本とは、一味違ったそばになっています。

比較的、軽い食味が楽しめるそばで、会津の郷土そばが、一番粉を生かした食べ方になるというのは、納得できます。

地域のそばの特徴を、うまく、自然に引き出した結果が、その地域の郷土そばになります。

会津在来は、その典型的な例だといえます。

たくさん食べても、また食べたくなる、上品な味わいのそばでした。

【第8位】

北海道/音威子府(おといねっぷ)

–概評–

-概評-

オホーツク海、日本海に近接する海洋性気候で、なおかつ盆地のため寒暖の差が大きい、北海道でいちばん小さな村が音威子府村。最北のそば産地です。

北の寒冷地のため、そば栽培は好適地ともいえます。

大規模農家がコンバインを活用して栽培していることを考えると、極めて優れた食味を有していると評価できます。

栽培品種は夏型の改良品種なので、味の深みは望めないけれど、優れた生産者が育てたそばは、清々しい香りを豊かに感じさせます。

この地域に限らず、そばの良さを引き出せるか、それとも殺してしまうかは、そばを打つ人の技術と感性にかかっています。

良い職人の手に渡れば、おいしいそばになる力を、十分に備えたそばだといえます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「おいしいそば産地大賞2020」のそばの審査、鑑定を行ったのは、日本全国から集まってくれた蕎麦鑑定士の皆さんです。

来年度「おいしいそば産地大賞2021」の鑑定に、あなたもご参加ください。

蕎麦鑑定士の養成講座を受講して、2021年1月31日(日曜)、または2月2日(火曜)、審査会の会場にお集まりいただけば、審査員をつとめていただきます。

蕎麦鑑定士養成講座の主催は、日本蕎麦保存会。

私たちと一緒に、日本蕎麦の食文化を守り、次の世代に伝えましょう。

お申し込み、お待ちしています。

片山虎之介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

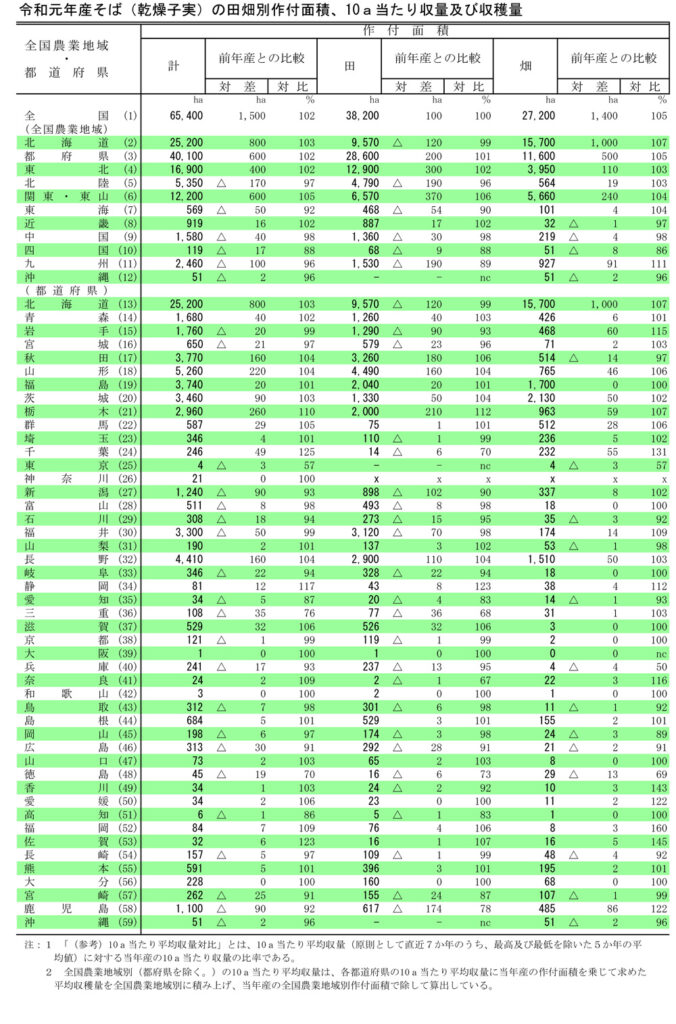

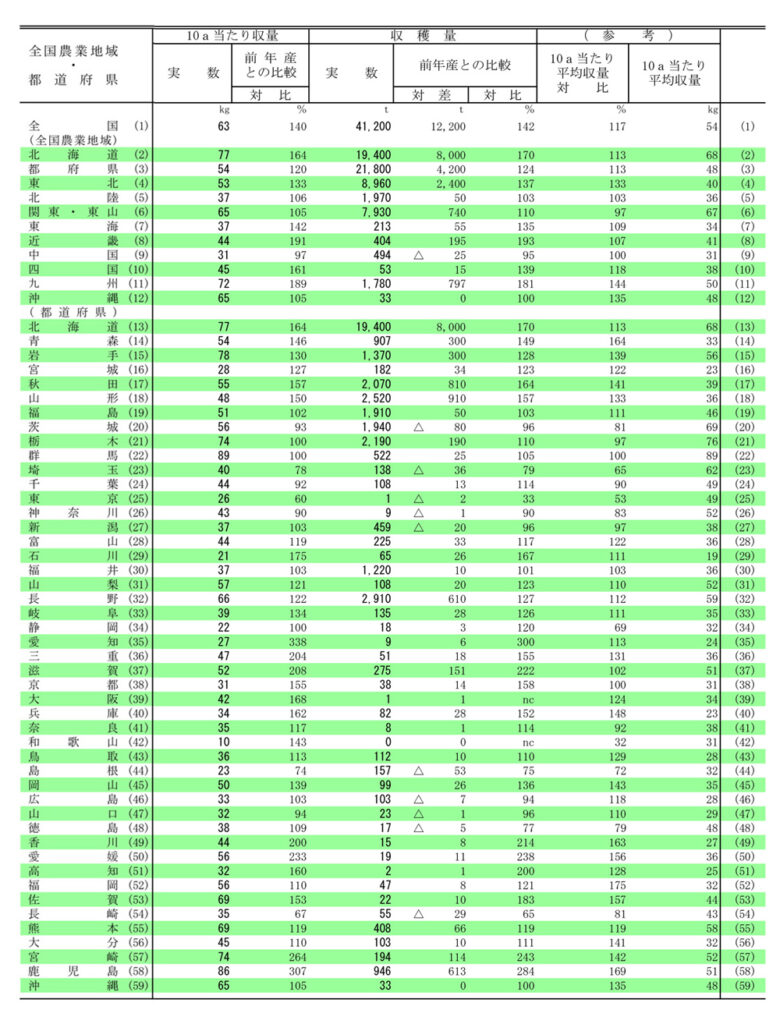

《そばの収穫量と作付け面積/全国》

(農林水産省統計部の資料に基づく)

令和2年2月14日に公表された、令和元年産、そばの作付け面積の合計は、6万5,400 ha。

前年度に比べると、1,500ha (2%)増加しました。

収穫量の合計は、4万1,200 t で、前年度に比べると、1万2,200 t (42%)増加しました。大幅な増加です。

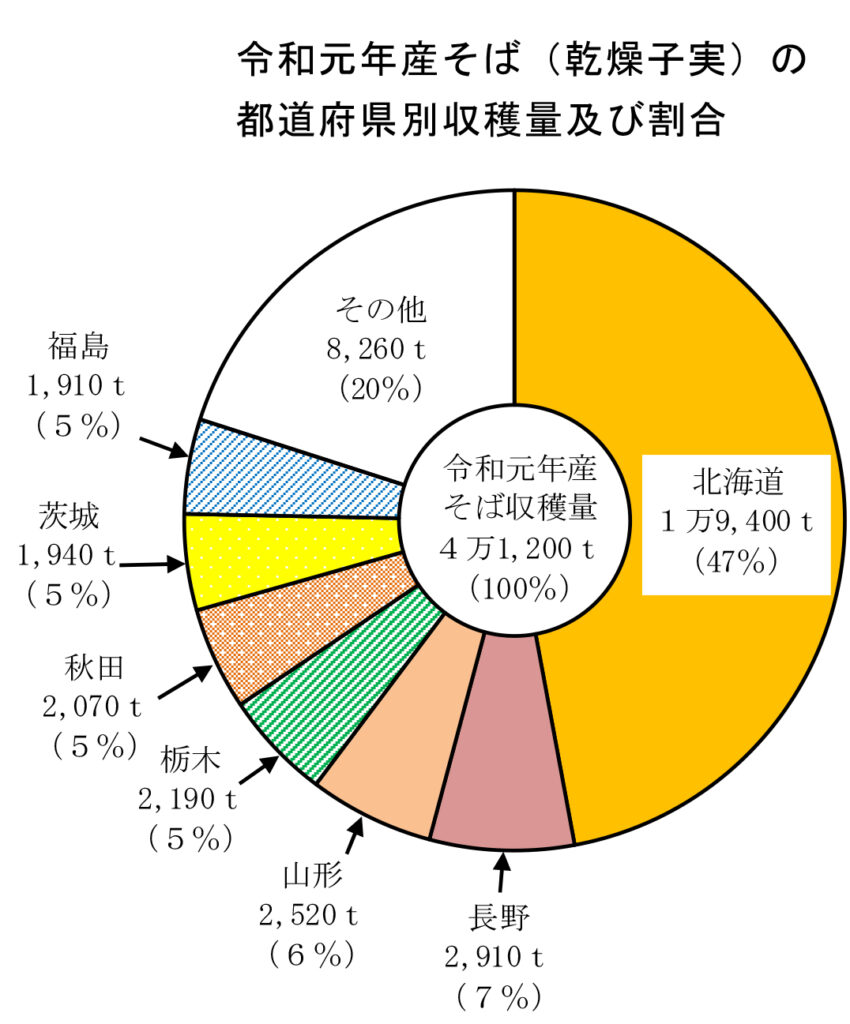

【そば(乾燥子実) 都道府県別、収穫量と割合】

(収穫量の合計4万1,200 tの内訳)

北海道 1万9,400 t (47%)

長野県 2,910 t (7%)

山形県 2,520 t (6%)

栃木県 2,190 t (5%)

秋田県 2,070t (5%)

茨城県 1,940 t (5%)

福島県 1,910 t (5%)

その他 8,260 t (20%)

※そば(乾燥子実)とは、食用を目的に作付けして収穫した子実のこと。景観用として栽培したものは含まない。

※パーセンテージは、表示単位未満を四捨五入している。

※以上のデータをグラフにすると、次のようになります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【そばの作付け面積、都道府県別 割合】

令和元年、全国のそばの作付け面積の合計は 6万5,400 ha(ヘクタール)

そのうち、田に作付けされたのは、3万8,200 ha (58.4%)。

畑に作付けされたのは、2万7,200 ha (41.5%)

※作付け面積の詳細を一覧表にすると、次のようになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10aあたりの収量、いわゆる反収の推移】

令和元年 63kg (前年度の1.4倍になりました)

平成30年 45kg

平成29年 55kg

平成28年 48kg

平成27年 60kg

平成26年 52kg

※令和元年の反収の詳細を一覧表にすると、次のようになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

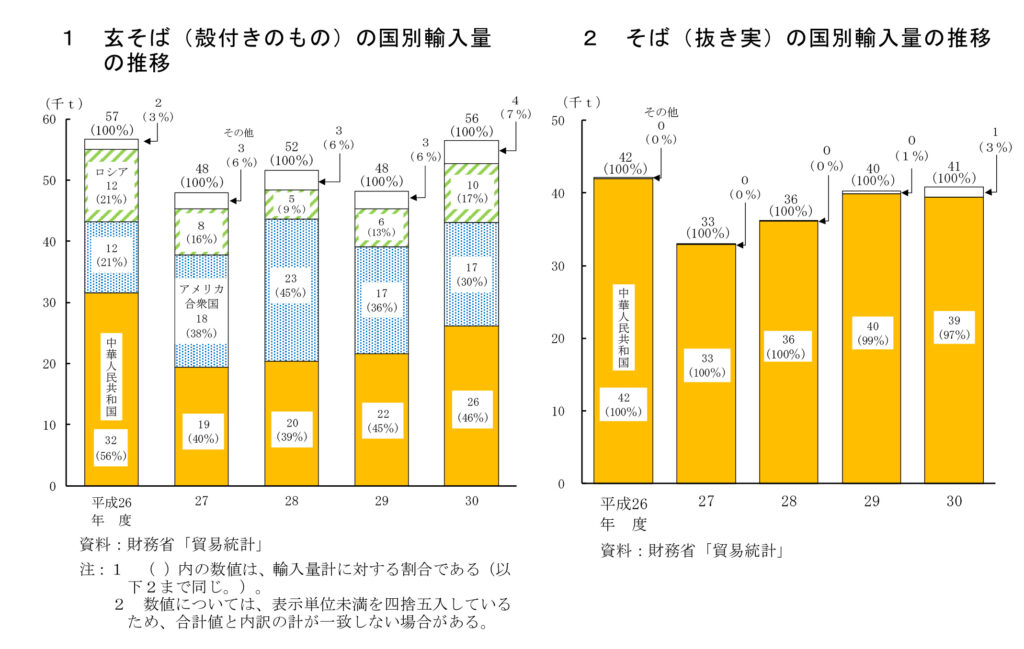

※玄そばと、抜き実輸入量、国別の推移のグラフは次のようになります。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kome/kougei/r1/soba/index.html)

出典:「令和元年産そば(乾燥子実)の作付面積及び収穫量」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kome/kougei/r1/soba/index.html) (2020年3月15日に利用)